日本代表のオーストラリア合宿にくっついて、シドニーの南にあるウロンゴンという町に来ている。

時差が少なく(日本が2時間遅れ)、気候がよく、練習施設が豊富でしかも試合相手が豊富なオーストラリアは、いまや日本サッカーの理想の「スプリングキャンプ」地だ。Jリーグのクラブも多数キャンプを張っており、先週の木曜にはアビスパ福岡がウロンゴンにきて日本代表と30分3本の練習試合をした。

例年に比べると天候が不順だというが、練習会場の芝生の状態は上々で、かなりの雨でもほとんどプレーに影響がない。晴れても湿度が低いので、選手たちは練習しやすそうだ。

昨年、「継続か交代か」で1カ月間近くサッカーファンをやきもきさせた日本代表の監督問題。しかし加茂周監督が就任以来残した成果は、けっして小さなものではなかった。

1月の「インターコンチネンタル選手権」と2月の「ダイナスティカップ」では選手のコンディションが最悪で、加茂監督の戦術どころではなかった。そのなかで、ダイナスティカップでは優勝を達成した。

5月のキリンカップも、「絶対に優勝する」と宣言しての優勝。直後の「国際チャレンジ大会」では、イングランド、ブラジル、スウェーデンという世界の強豪を相手に持ち味を発揮し高い評価を得た。

9月のパラグアイ戦こそ集中力のない試合を見せてしまったが、10月、リーグ日程の厳しい最中に行ったサウジアラビア戦では連勝を飾った。

加茂監督が目指した狭いゾーンでの守備をベースにした「モダン」なサッカーは、ブラジルなど世界の超一流にはまだまだ歯が立たなかったが、アジア諸国や南米でも中堅の国には見事に威力を発揮した。「アジア最強」といわれるサウジアラビアとの第1戦、東京の国立競技場での試合は、「強い日本代表」を印象づけた試合だった。

しかしその試合後、加茂監督は「まだ攻撃がさびしい」と、厳しい口調で語った。相手ボールを奪うところまでは要求どおりにできていても、攻撃に移ったときの判断が遅く、せっかくのチャンスの芽を生かすことができないというのだ。

昨年は17の国際試合を戦ったが、純粋なトレーニングの期間は非常に少なかった。代表とした集まった時間の大半が、試合とその調整のために費やされた。チームディフェンスの意思統一はできたが、攻撃に移ってからのプレーに練習時間をさくことができなかった。それが「さびしい」攻撃の原因だった。

2年目を迎えたことし、加茂監督は、課題の攻撃に手をつけるために今回のオーストラリア・キャンプを張った。集中的に戦術のトレーニングができるのは、ことし1年を通じてもこの期間だけになるだろう。

ウロンゴンで本格的なトレーニングにはいると、加茂監督は自ら指揮をとり、精力的に選手を動かしている。練習の組み立ては「見事」の一語だ。選手たちの動きは見る間によくなってきている。

シーズンにはいったばかりだから、「体づくり」もしなければならない。フィジカルを担当するフラビオ・コーチのトレーニングも興味深い。加茂監督の戦術トレーニングに適した体づくりが、短時間に的確に組まれているのだ。

恵まれた環境のなかで、選手たちは気力にあふれた練習をこなしている。98年ワールドカップの予選に向け、ことしは重要な「ステップ」の年。そのスタートが、まず「予定どおり順調」(加茂監督)な形で切られた。

(1996年2月13日)

時差が少なく(日本が2時間遅れ)、気候がよく、練習施設が豊富でしかも試合相手が豊富なオーストラリアは、いまや日本サッカーの理想の「スプリングキャンプ」地だ。Jリーグのクラブも多数キャンプを張っており、先週の木曜にはアビスパ福岡がウロンゴンにきて日本代表と30分3本の練習試合をした。

例年に比べると天候が不順だというが、練習会場の芝生の状態は上々で、かなりの雨でもほとんどプレーに影響がない。晴れても湿度が低いので、選手たちは練習しやすそうだ。

昨年、「継続か交代か」で1カ月間近くサッカーファンをやきもきさせた日本代表の監督問題。しかし加茂周監督が就任以来残した成果は、けっして小さなものではなかった。

1月の「インターコンチネンタル選手権」と2月の「ダイナスティカップ」では選手のコンディションが最悪で、加茂監督の戦術どころではなかった。そのなかで、ダイナスティカップでは優勝を達成した。

5月のキリンカップも、「絶対に優勝する」と宣言しての優勝。直後の「国際チャレンジ大会」では、イングランド、ブラジル、スウェーデンという世界の強豪を相手に持ち味を発揮し高い評価を得た。

9月のパラグアイ戦こそ集中力のない試合を見せてしまったが、10月、リーグ日程の厳しい最中に行ったサウジアラビア戦では連勝を飾った。

加茂監督が目指した狭いゾーンでの守備をベースにした「モダン」なサッカーは、ブラジルなど世界の超一流にはまだまだ歯が立たなかったが、アジア諸国や南米でも中堅の国には見事に威力を発揮した。「アジア最強」といわれるサウジアラビアとの第1戦、東京の国立競技場での試合は、「強い日本代表」を印象づけた試合だった。

しかしその試合後、加茂監督は「まだ攻撃がさびしい」と、厳しい口調で語った。相手ボールを奪うところまでは要求どおりにできていても、攻撃に移ったときの判断が遅く、せっかくのチャンスの芽を生かすことができないというのだ。

昨年は17の国際試合を戦ったが、純粋なトレーニングの期間は非常に少なかった。代表とした集まった時間の大半が、試合とその調整のために費やされた。チームディフェンスの意思統一はできたが、攻撃に移ってからのプレーに練習時間をさくことができなかった。それが「さびしい」攻撃の原因だった。

2年目を迎えたことし、加茂監督は、課題の攻撃に手をつけるために今回のオーストラリア・キャンプを張った。集中的に戦術のトレーニングができるのは、ことし1年を通じてもこの期間だけになるだろう。

ウロンゴンで本格的なトレーニングにはいると、加茂監督は自ら指揮をとり、精力的に選手を動かしている。練習の組み立ては「見事」の一語だ。選手たちの動きは見る間によくなってきている。

シーズンにはいったばかりだから、「体づくり」もしなければならない。フィジカルを担当するフラビオ・コーチのトレーニングも興味深い。加茂監督の戦術トレーニングに適した体づくりが、短時間に的確に組まれているのだ。

恵まれた環境のなかで、選手たちは気力にあふれた練習をこなしている。98年ワールドカップの予選に向け、ことしは重要な「ステップ」の年。そのスタートが、まず「予定どおり順調」(加茂監督)な形で切られた。

(1996年2月13日)

「ドイツではね、スポーツシューレでクラブ関係者のための運営の講座があるんですよ」

こんな話を小川武郎さんから聞いたのは、昨年夏のことだった。

都内で建設コンサルト会社を営む小川さんは、千葉県内で少年サッカーチームのめんどうを見ながら自らもボールをける「草サッカーマン」。よく行くドイツのスポーツシューレ(スポーツ学校)には、以前から強い関心をもっていた。

昨年3月、出張中にドイツで心筋梗塞を起こし、入院、手術のために3カ月間も滞在しなくてはならなくなった。そのときたまたまお世話になったのが、ビュッテンブルク州サッカー協会の役員のお宅。小川さんは「これ幸い」と、しっかり「スポーツシューレ」の研究をしてきたという。

Jリーグの川淵三郎チェアマンが30数年前に見て感激し、日本にプロリーグをつくるときの理想形となったことで知られる「スポーツシューレ」。ドイツでは各州のサッカー協会が運営している。

「スポーツシューレ」はプロから少年までいろいろなスポーツチームの合宿の舞台となるだけではない。サッカーのB級コーチ資格取得コースや審判の養成コースなどの講座を年間通じて開講している。そしてとくに小川さんの興味を引いたのが、州内4400もの「中小スポーツクラブ」関係者を対象としたクラブの運営方法とマーケティングの講座だったという。

ドイツの町には、人口がわずか500人でもかならず存在するスポーツクラブ。町が土地を提供し、クラブ会員の会費で運営されている。「スポーツシューレ」がそのためのコーチ育成機関になっていることは知られている。だが「クラブ運営」のコースがあるとは、まさに晴天の霹靂(へきれき)だった。

それぞれのスポーツクラブが地域の人びとの生活を豊かにする役に立つためには、しっかりと運営され、活動を充実させなければならない。だからそれにたずさわる人びとに適切な「指導」を行う−−。ごく論理的なことだが、日本にはこうした発想はこれまでまったくなかった。

豊かな自然に囲まれたスポーツシューレにたたずんで、小川さんは日本とJリーグのことを考えた。

「Jリーグの理念とは、地域のスポーツのリーダーとして、スポーツシューレの役割を果たすことではなかったか。ところがいまのJリーグのクラブは、自分のことで精一杯だ」

「地域に豊かなスポーツの文化を築きたい」というJリーグの「理念」に動かされ、全国でJリーグをめざす動きが出ている。なかには大金を投じてJリーグにはいることだけを目指す例もあるが、「地域に根ざすスポーツクラブ」という理念の「本質」を見抜き、それに賛同して動きはじめている地域も少なくない。

Jリーグは、そしてそのクラブは、こうした動きにこれからどう対応していくのか。「クラブづくりをするのなら、私たちがノウハウをもっていますから、どうぞ使ってください」と胸を張って言えるものは、残念なことに現在のJリーグにはない。

先週、小川さんはJリーグにひとつの提案をした。Jリーグとクラブが地域のスポーツクラブを対象にこうした研修プログラムを実施するためのプランだ。

一方Jリーグは、4年目の開幕を前に「理念」を再度告知し、地域スポーツのリーダーの役割を明確にしていく方向だという。小川さんの提案は、この方向性を具現化するものにほかならない。今後のJリーグの動きに注目したい。

(1996年2月6日)

こんな話を小川武郎さんから聞いたのは、昨年夏のことだった。

都内で建設コンサルト会社を営む小川さんは、千葉県内で少年サッカーチームのめんどうを見ながら自らもボールをける「草サッカーマン」。よく行くドイツのスポーツシューレ(スポーツ学校)には、以前から強い関心をもっていた。

昨年3月、出張中にドイツで心筋梗塞を起こし、入院、手術のために3カ月間も滞在しなくてはならなくなった。そのときたまたまお世話になったのが、ビュッテンブルク州サッカー協会の役員のお宅。小川さんは「これ幸い」と、しっかり「スポーツシューレ」の研究をしてきたという。

Jリーグの川淵三郎チェアマンが30数年前に見て感激し、日本にプロリーグをつくるときの理想形となったことで知られる「スポーツシューレ」。ドイツでは各州のサッカー協会が運営している。

「スポーツシューレ」はプロから少年までいろいろなスポーツチームの合宿の舞台となるだけではない。サッカーのB級コーチ資格取得コースや審判の養成コースなどの講座を年間通じて開講している。そしてとくに小川さんの興味を引いたのが、州内4400もの「中小スポーツクラブ」関係者を対象としたクラブの運営方法とマーケティングの講座だったという。

ドイツの町には、人口がわずか500人でもかならず存在するスポーツクラブ。町が土地を提供し、クラブ会員の会費で運営されている。「スポーツシューレ」がそのためのコーチ育成機関になっていることは知られている。だが「クラブ運営」のコースがあるとは、まさに晴天の霹靂(へきれき)だった。

それぞれのスポーツクラブが地域の人びとの生活を豊かにする役に立つためには、しっかりと運営され、活動を充実させなければならない。だからそれにたずさわる人びとに適切な「指導」を行う−−。ごく論理的なことだが、日本にはこうした発想はこれまでまったくなかった。

豊かな自然に囲まれたスポーツシューレにたたずんで、小川さんは日本とJリーグのことを考えた。

「Jリーグの理念とは、地域のスポーツのリーダーとして、スポーツシューレの役割を果たすことではなかったか。ところがいまのJリーグのクラブは、自分のことで精一杯だ」

「地域に豊かなスポーツの文化を築きたい」というJリーグの「理念」に動かされ、全国でJリーグをめざす動きが出ている。なかには大金を投じてJリーグにはいることだけを目指す例もあるが、「地域に根ざすスポーツクラブ」という理念の「本質」を見抜き、それに賛同して動きはじめている地域も少なくない。

Jリーグは、そしてそのクラブは、こうした動きにこれからどう対応していくのか。「クラブづくりをするのなら、私たちがノウハウをもっていますから、どうぞ使ってください」と胸を張って言えるものは、残念なことに現在のJリーグにはない。

先週、小川さんはJリーグにひとつの提案をした。Jリーグとクラブが地域のスポーツクラブを対象にこうした研修プログラムを実施するためのプランだ。

一方Jリーグは、4年目の開幕を前に「理念」を再度告知し、地域スポーツのリーダーの役割を明確にしていく方向だという。小川さんの提案は、この方向性を具現化するものにほかならない。今後のJリーグの動きに注目したい。

(1996年2月6日)

先日、Jリーグが報道関係者を対象にセミナーを開催した。「スポーツ医学委員会」と「審判委員会」がJリーグの医事システムと最近のルールなどについての説明を行ったのだ。

「医学委員会」の深谷茂委員長によると、通常のサッカーで5パーセント前後の首と頭の負傷が、93年、1年目のJリーグでは30パーセントにものぼった。だが95年にはノーマルな数字に近づいているという。はたしてそれが「プレーに迫力がなくなった」ことと関係があるのか、なかなか興味深いデータだ。

「審判委員会」の浅見俊雄委員長は、冒頭から「抜き打ちテスト」で参加者を驚かせた。今季から選手を対象に実施する「ルールテスト」の例題を、報道関係者にも体験してもらおうという目的だった。

これに先立って、Jリーグでは実行委員会や事務局内でもテストを実施したという。当然、川淵三郎チェアマンも自ら問題に取り組んだ。ちょっとした「ルールテスト・ブーム」だ。

サッカーのルールはたった17条しかない。日本サッカー協会発行の日本語版ルールブックでは、条文を補足する「公式決定事項」を含めても、30ページ弱だ。全部読むのに1時間も必要としない。

だが、国際サッカー連盟は毎年のように大小の改正をしており、ルール自体も10年前と比べるとかなり変わってきている。私がサッカーを始めたころにルールの重要な部分を占めていたシューズのポイント(スタッド)についての規定は、現在は一切ない。長年サッカーに取り組み、ルールを知っていると思う人にかぎって、こうした変化を知らないケースが多い。

これまでJリーグで起きたトラブルの多くが、基本的なルールの無知、あるいは理解不足に原因を発している。オフサイドをめぐるクレームの数々、反則の解釈、どんな場合に警告されるかなど、選手やファン、そしてまた報道関係者の知識がしっかりしていれば避けられたトラブルも少なくなかったはずだ。

ルールの理解不足から判定にクレームをつける選手や監督たち。それを見て興奮するファン。しっかりと解説できないテレビ。そしてまた、(審判からは取材できないので)選手のコメントだけを載せてよしとしてしまう新聞。これが「トラブル」の正体にほかならない。

「私個人としては、テストをするからルールを勉強しなさいという考えではありません。ただ、選手と審判をつなぐのがルールなのです。そのルールの理解を深めて、協力してより良いサッカーを実現していこうということなのです」

浅見委員長は、選手へのルールテストについてこう説明している。

ひとつのボールをめぐってプレーをする選手たちがいる。その試合を安全で平等で公正なものにするために走り回るレフェリーがいる。選手たちを支援する監督やコーチがいる。試合の成り行きをかたずを飲んで見守るファンがいる。そして全国のファンにその興奮と喜びを伝える報道関係者がいる。

浅見委員長が言うようにそのすべてをつなぐのが17条のルールにほかならない。それなのに、レフェリー以外のだれもが、あまりにその唯一の「きずな」を軽視してきたのではないだろうか。

Jリーグの選手へのルールテストをきっかけに、ことしは「サッカールール・ブーム」になるかもしれない。そんなやりとりのなかから、サッカーにかかわるいろいろな人びとの「きずな」が強められていくにちがいない。

(1996年1月30日)

「医学委員会」の深谷茂委員長によると、通常のサッカーで5パーセント前後の首と頭の負傷が、93年、1年目のJリーグでは30パーセントにものぼった。だが95年にはノーマルな数字に近づいているという。はたしてそれが「プレーに迫力がなくなった」ことと関係があるのか、なかなか興味深いデータだ。

「審判委員会」の浅見俊雄委員長は、冒頭から「抜き打ちテスト」で参加者を驚かせた。今季から選手を対象に実施する「ルールテスト」の例題を、報道関係者にも体験してもらおうという目的だった。

これに先立って、Jリーグでは実行委員会や事務局内でもテストを実施したという。当然、川淵三郎チェアマンも自ら問題に取り組んだ。ちょっとした「ルールテスト・ブーム」だ。

サッカーのルールはたった17条しかない。日本サッカー協会発行の日本語版ルールブックでは、条文を補足する「公式決定事項」を含めても、30ページ弱だ。全部読むのに1時間も必要としない。

だが、国際サッカー連盟は毎年のように大小の改正をしており、ルール自体も10年前と比べるとかなり変わってきている。私がサッカーを始めたころにルールの重要な部分を占めていたシューズのポイント(スタッド)についての規定は、現在は一切ない。長年サッカーに取り組み、ルールを知っていると思う人にかぎって、こうした変化を知らないケースが多い。

これまでJリーグで起きたトラブルの多くが、基本的なルールの無知、あるいは理解不足に原因を発している。オフサイドをめぐるクレームの数々、反則の解釈、どんな場合に警告されるかなど、選手やファン、そしてまた報道関係者の知識がしっかりしていれば避けられたトラブルも少なくなかったはずだ。

ルールの理解不足から判定にクレームをつける選手や監督たち。それを見て興奮するファン。しっかりと解説できないテレビ。そしてまた、(審判からは取材できないので)選手のコメントだけを載せてよしとしてしまう新聞。これが「トラブル」の正体にほかならない。

「私個人としては、テストをするからルールを勉強しなさいという考えではありません。ただ、選手と審判をつなぐのがルールなのです。そのルールの理解を深めて、協力してより良いサッカーを実現していこうということなのです」

浅見委員長は、選手へのルールテストについてこう説明している。

ひとつのボールをめぐってプレーをする選手たちがいる。その試合を安全で平等で公正なものにするために走り回るレフェリーがいる。選手たちを支援する監督やコーチがいる。試合の成り行きをかたずを飲んで見守るファンがいる。そして全国のファンにその興奮と喜びを伝える報道関係者がいる。

浅見委員長が言うようにそのすべてをつなぐのが17条のルールにほかならない。それなのに、レフェリー以外のだれもが、あまりにその唯一の「きずな」を軽視してきたのではないだろうか。

Jリーグの選手へのルールテストをきっかけに、ことしは「サッカールール・ブーム」になるかもしれない。そんなやりとりのなかから、サッカーにかかわるいろいろな人びとの「きずな」が強められていくにちがいない。

(1996年1月30日)

「新時代」を予感させる名古屋グランパスの天皇杯優勝。個性的で才能豊かな選手が目白押しで、しかもハイレベルなチーム同士の対戦で毎日ワクワクさせられた高校選手権。96年正月、日本のサッカーは最高のスタートを切ることができた。

ことし、日本のサッカーは非常に重要な「歴史の節目」を迎える。日本サッカー協会の創立75周年、そして1936年の「ベルリンの奇跡」(オリンピックで優勝候補のスウェーデンを3−2で破る)から60年。この記念すべき年に28年ぶりのオリンピック出場はなるだろうか。そして6月1日、国際サッカー連盟(FIFA)特別理事会の票決は「2002年ワールドカップ日本開催」をもたらすだろうか。

Jリーグ、天皇杯という日本のメイン二大会も、ことし大きくフォーマットを変える。「1シリーズ制」になったJリーグは、内容を向上させてまたファンを引きつけることができるだろうか。「決勝大会」出場がこれまでの2.5倍にあたる80チームとなる天皇杯は、各地のサッカーを活性化するだろうか。

中央や各地のサッカー協会だけでなく、日本全国でサッカーに関係するすべての人が結束し、力を合わせて96年を「新しいサッカー元年」にするよう努力しなければならない。

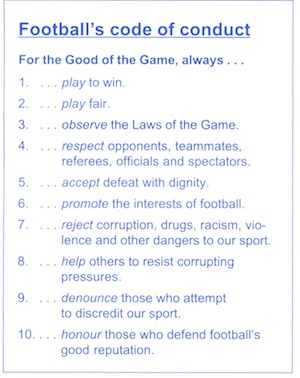

FIFAの機関誌である「FIFAニューズ」の最新号で、ジョアン・アベランジェ会長は「サッカーの行動規範」を提示した。

買収などの不正行為、人種差別、暴力、有害薬物など、現代社会がかかえる諸問題がサッカーにも大きな影を落とし、私たちの愛するサッカーに危機を与えつつある。こうした時代に、サッカーに関わるすべての人が共通の「行動規範」をもち、力を合わせて新しい世紀を迎えようというのがその狙いだという。

日本でも、Jリーグの発足によってたくさんの人がサッカーに関わるようになったことで、いろいろな面で「混乱」が見られる。同じ「日本のサッカーのために」というテーマで話しても、考えることが180度違うことも少なくない。

そこに明確な行動規範があれば、混乱は最小限にくい止められるだろう。そして、より実のある議論を通じて、サッカーをよりよくしていくことができるに違いない。それはすなわち、サッカーを愛し、サッカーに取り組む私たち自身の人生を、より豊かなものにするはずだ。

世界に広がる「サッカー・ファミリー」の一員として、私たちもこの「行動規範」を心に刻んでサッカーに取り組んでいかねばならないと思う。

サッカーの行動規範(FIFA)

サッカーのためにいつもしなければならないこと。

1 勝利のためにプレーする。

2 フェアにプレーする。

3 ルールを遵守する。

4 相手選手、チームメート、レフェリー、役員、そして観客を大事にする。

5 尊厳をもって敗戦を受け入れる。

6 サッカーへの関心を促進する。

7 不正行為、有害薬物、人種差別、暴力、その他サッカーに危害を及ぼすものをすべて拒絶する。

8 不正行為の誘惑に抵抗しようとしている人びとの助けになる。

9 サッカーの信用を傷つけようとする人びとを弾劾する。

10 サッカーの名声を守る人びとの功績を認める。

ことし、日本のサッカーは非常に重要な「歴史の節目」を迎える。日本サッカー協会の創立75周年、そして1936年の「ベルリンの奇跡」(オリンピックで優勝候補のスウェーデンを3−2で破る)から60年。この記念すべき年に28年ぶりのオリンピック出場はなるだろうか。そして6月1日、国際サッカー連盟(FIFA)特別理事会の票決は「2002年ワールドカップ日本開催」をもたらすだろうか。

Jリーグ、天皇杯という日本のメイン二大会も、ことし大きくフォーマットを変える。「1シリーズ制」になったJリーグは、内容を向上させてまたファンを引きつけることができるだろうか。「決勝大会」出場がこれまでの2.5倍にあたる80チームとなる天皇杯は、各地のサッカーを活性化するだろうか。

中央や各地のサッカー協会だけでなく、日本全国でサッカーに関係するすべての人が結束し、力を合わせて96年を「新しいサッカー元年」にするよう努力しなければならない。

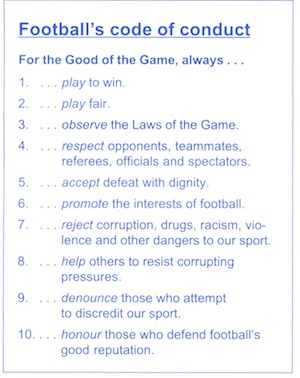

FIFAの機関誌である「FIFAニューズ」の最新号で、ジョアン・アベランジェ会長は「サッカーの行動規範」を提示した。

買収などの不正行為、人種差別、暴力、有害薬物など、現代社会がかかえる諸問題がサッカーにも大きな影を落とし、私たちの愛するサッカーに危機を与えつつある。こうした時代に、サッカーに関わるすべての人が共通の「行動規範」をもち、力を合わせて新しい世紀を迎えようというのがその狙いだという。

日本でも、Jリーグの発足によってたくさんの人がサッカーに関わるようになったことで、いろいろな面で「混乱」が見られる。同じ「日本のサッカーのために」というテーマで話しても、考えることが180度違うことも少なくない。

そこに明確な行動規範があれば、混乱は最小限にくい止められるだろう。そして、より実のある議論を通じて、サッカーをよりよくしていくことができるに違いない。それはすなわち、サッカーを愛し、サッカーに取り組む私たち自身の人生を、より豊かなものにするはずだ。

世界に広がる「サッカー・ファミリー」の一員として、私たちもこの「行動規範」を心に刻んでサッカーに取り組んでいかねばならないと思う。

サッカーの行動規範(FIFA)

サッカーのためにいつもしなければならないこと。

1 勝利のためにプレーする。

2 フェアにプレーする。

3 ルールを遵守する。

4 相手選手、チームメート、レフェリー、役員、そして観客を大事にする。

5 尊厳をもって敗戦を受け入れる。

6 サッカーへの関心を促進する。

7 不正行為、有害薬物、人種差別、暴力、その他サッカーに危害を及ぼすものをすべて拒絶する。

8 不正行為の誘惑に抵抗しようとしている人びとの助けになる。

9 サッカーの信用を傷つけようとする人びとを弾劾する。

10 サッカーの名声を守る人びとの功績を認める。

(1996年1月16日)

「私の選手生活で最高の瞬間だった」

1966年イングランド・ワールドカップの優勝キャプテン、故ボビー・ムーアにインタビューしたとき、ワールドカップをエリザベス女王から手渡された瞬間の気持ちを聞いた。ムーアは「あの日」を思い出すように目を細め、冒頭のような返事をしてくれた。

世界に何億サッカー選手がいても、優勝キャプテンとしてワールドカップを受け取ることができるのは4人にひとり。長いサッカーの歴史でも15人にすぎない。それがどれほどの「価値」があるものか、本人にしか理解できないだろう。

ワールドカップの「表彰セレモニー」は実にシンプルだ。まず準優勝チームがロイヤルボックスに上がってそれぞれメダルを受け取り、降りてくると優勝チームが上がり、キャプテンにカップが、そして全員に優勝メダルが手渡される。

キャプテンはカップを頭上に高く掲げ、場内のファンに誇らかに示す。これこそ、「人生最高の瞬間」にほかならない。

温かな晴天に恵まれたことしの元日、天皇杯で初めてのビッグタイトルを獲得した名古屋グランパスの表彰を見ていて、「なんてもったいないんだろう」と思わずにいられなかった。

これはいったい何の大会だったのか。グランパスには、額にはいった表彰状に続いて、なんと4つものカップ、トロフィーが手渡されたのだ。ストイコビッチは、いったいどれが「いちばん大事」なカップなのか、不思議な顔をして見ていたが、やがて適当なカップに目をつけると、キスをしてファンに掲げて見せた。

世界の最高峰のワールドカップではカップはひとつだけ。だが日本では、大会が大きくなればなるほど、たくさんのカップが出てきて優勝チームに渡されるのが伝統だ。それが「立派な表彰式」と思われているフシさえある。

1986年メキシコ・ワールドカップの決勝戦終了後を頭に描いてみてほしい。すり鉢の底のようなアステカ・スタジアムのフィールドは、天頂からの太陽に明るく照らされていた。その中央に、肩車されたアルゼンチンのキャプテン、ディエゴ・マラドーナがいた。

私の記者席は、スタンドのかなり高い位置にあったが、それでも、マラドーナが右手で高く掲げたワールドカップが太陽を反射してキラキラと輝くのをはっきりと見ることができた。それがどれほど感動的だったか、つたない文章ではとても表現できない。

大会を開催するには、放送局、スポンサー、協賛企業など、各方面のお世話にならなければならない。しかしそうした組織や企業からカップやトロフィーが出され、本来の優勝カップの影が薄くなってしまうのはまったくの本末転倒だ。

天皇杯は96年度に大きく改革され、変貌する予定だ。これまではJリーグに各地域代表を加えた32チームで「決勝大会」を争っていたが、次回からは各都道府県に1チームずつ出場権が与えられ、JリーグやJFLを含んだ80チームの大会となる。

その「大改革」を機会にぜひ実現してほしいのが「カップの一本化」だ。表彰状はあとで渡せばいい。セレモニーでは天皇杯と優勝メダルだけを渡す。

本来日本で最高のもののはずである「天皇杯」のカップを、頭で描くことができるファンがいまどれくらいいるだろうか。天皇杯が全体として盛り上がりに欠ける理由のひとつがそこにあることに、日本サッカー協会は気づかなければならない。

カップの「提供者」に対する敬意のためにも。

(1996年1月23日)

1966年イングランド・ワールドカップの優勝キャプテン、故ボビー・ムーアにインタビューしたとき、ワールドカップをエリザベス女王から手渡された瞬間の気持ちを聞いた。ムーアは「あの日」を思い出すように目を細め、冒頭のような返事をしてくれた。

世界に何億サッカー選手がいても、優勝キャプテンとしてワールドカップを受け取ることができるのは4人にひとり。長いサッカーの歴史でも15人にすぎない。それがどれほどの「価値」があるものか、本人にしか理解できないだろう。

ワールドカップの「表彰セレモニー」は実にシンプルだ。まず準優勝チームがロイヤルボックスに上がってそれぞれメダルを受け取り、降りてくると優勝チームが上がり、キャプテンにカップが、そして全員に優勝メダルが手渡される。

キャプテンはカップを頭上に高く掲げ、場内のファンに誇らかに示す。これこそ、「人生最高の瞬間」にほかならない。

温かな晴天に恵まれたことしの元日、天皇杯で初めてのビッグタイトルを獲得した名古屋グランパスの表彰を見ていて、「なんてもったいないんだろう」と思わずにいられなかった。

これはいったい何の大会だったのか。グランパスには、額にはいった表彰状に続いて、なんと4つものカップ、トロフィーが手渡されたのだ。ストイコビッチは、いったいどれが「いちばん大事」なカップなのか、不思議な顔をして見ていたが、やがて適当なカップに目をつけると、キスをしてファンに掲げて見せた。

世界の最高峰のワールドカップではカップはひとつだけ。だが日本では、大会が大きくなればなるほど、たくさんのカップが出てきて優勝チームに渡されるのが伝統だ。それが「立派な表彰式」と思われているフシさえある。

1986年メキシコ・ワールドカップの決勝戦終了後を頭に描いてみてほしい。すり鉢の底のようなアステカ・スタジアムのフィールドは、天頂からの太陽に明るく照らされていた。その中央に、肩車されたアルゼンチンのキャプテン、ディエゴ・マラドーナがいた。

私の記者席は、スタンドのかなり高い位置にあったが、それでも、マラドーナが右手で高く掲げたワールドカップが太陽を反射してキラキラと輝くのをはっきりと見ることができた。それがどれほど感動的だったか、つたない文章ではとても表現できない。

大会を開催するには、放送局、スポンサー、協賛企業など、各方面のお世話にならなければならない。しかしそうした組織や企業からカップやトロフィーが出され、本来の優勝カップの影が薄くなってしまうのはまったくの本末転倒だ。

天皇杯は96年度に大きく改革され、変貌する予定だ。これまではJリーグに各地域代表を加えた32チームで「決勝大会」を争っていたが、次回からは各都道府県に1チームずつ出場権が与えられ、JリーグやJFLを含んだ80チームの大会となる。

その「大改革」を機会にぜひ実現してほしいのが「カップの一本化」だ。表彰状はあとで渡せばいい。セレモニーでは天皇杯と優勝メダルだけを渡す。

本来日本で最高のもののはずである「天皇杯」のカップを、頭で描くことができるファンがいまどれくらいいるだろうか。天皇杯が全体として盛り上がりに欠ける理由のひとつがそこにあることに、日本サッカー協会は気づかなければならない。

カップの「提供者」に対する敬意のためにも。

(1996年1月23日)