「はい、これ」

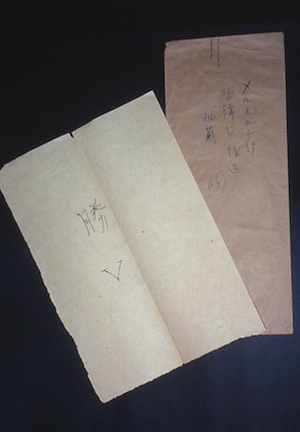

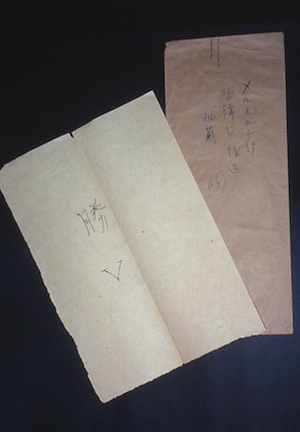

Jリーグの浅見俊雄審判委員長がいつもの気軽な口調で渡してくれた茶封筒。「日韓戦抽せん」と浅見さんの字で表書きされた中には、もうひとつ、すっかり変色した小さな封筒があった。裏面には「日本蹴球協会」の文字。表は青いインクで、「メルボルン行 対韓国豫選 抽籤 勝」と読める。そしてその中に「国宝」がはいっていた。

「勝 V」

2つ折りのザラ紙の左半分に、黒いインクの細い文字だった。

1956年、日本はメルボルン・オリンピックを目指す予選を韓国と戦った。まだ日本が韓国に行くことはできない時代、「ホームアンドアウェー」の2試合とも東京の後楽園競輪場で行われた。6月3日と10日のことだった。

第1戦は日本が2−0で勝ったが、韓国は第2戦を同じ点差で取り返し、規定により出場権をかけた抽選が行われることになった。そして日本の故竹腰重丸監督が引いた封筒が、私の目の前にあるものだった。

竹腰さんは浅見さんの義理の父にあたる。竹腰さんの奥さんが遺品の中から最近この封筒を発見し、浅見さんは現在製作中の「日本サッカー協会75年誌」の材料にしてもらおうと、私に託したのである。

そのへんのザラ紙を手で破いて作った間に合わせの抽選用紙、万年筆で走り書きした「勝 V」の文字。それを大事に保管していた竹腰さん。1936年ベルリン大会以来20年ぶりのオリンピック出場。あわただしい本部作業の様子と、日本サッカーの感激が40年間の時を超えて伝わる。

それから11年後、1967年の秋、日本はメキシコ・オリンピック予選を戦っていた。これも苦しみに満ちたものだった。

当時の日本代表は韓国を上回る力をもっていた。だが楽勝と見られた両者の対戦は、韓国の驚異的な粘りにあって3−3の引き分けに終わった。再三のリードを追いつかれ、最後には韓国のシュートがのバーに当たる幸運に助けられての引き分け。試合終了後は負けたような雰囲気だった。

しかし日本が15点を奪ったフィリピンから、韓国は全員守備にあって8点しか取れなかった。最終戦の南ベトナムに勝ちさえすれば、得失点差で出場権獲得が決まるのだ。

10月10日、最終戦、まるで93年ワールドカップ予選の対イラク戦のように日本選手にプレッシャーがかかる。前半は0−0。左肩の脱臼を押して出場した杉山隆一が、後半に唯一のゴールを記録し、まさに「薄氷を踏む思い」で出場権を獲得したのだった。

日本のサッカーは過去4回オリンピックに出場している。だが1936年ベルリン大会は予選がなく、1964年東京大会は地元のため予選免除。過去に予選を経て出場したのは、1956年と1968年の2回だけである。

そのメキシコから28年。「アトランタ」を目指す最後の戦いが目前となった。今回は大会規定により23歳以下の若者のチームの挑戦だ。

いろいろと難しい状況があったが、チームは準備を終え、会場のクアラルンプールに乗り込んだ。

選手諸君、ぜひ思い起こしてほしい。メキシコで銅メダルを獲得した先輩たちも、メルボルンの土を踏んだ先輩たちも、予選では苦しみ抜いたことを。そしてどんな苦しい状況になっても、自分自身を、チームの力を信じて戦い抜いたからこそ、「出場権」を獲得できたことを。

同じように戦い抜くことができれば、君たちの前には、広い、広い「世界」が開けるはずだ。

(1996年3月12日)

Jリーグの浅見俊雄審判委員長がいつもの気軽な口調で渡してくれた茶封筒。「日韓戦抽せん」と浅見さんの字で表書きされた中には、もうひとつ、すっかり変色した小さな封筒があった。裏面には「日本蹴球協会」の文字。表は青いインクで、「メルボルン行 対韓国豫選 抽籤 勝」と読める。そしてその中に「国宝」がはいっていた。

「勝 V」

2つ折りのザラ紙の左半分に、黒いインクの細い文字だった。

1956年、日本はメルボルン・オリンピックを目指す予選を韓国と戦った。まだ日本が韓国に行くことはできない時代、「ホームアンドアウェー」の2試合とも東京の後楽園競輪場で行われた。6月3日と10日のことだった。

第1戦は日本が2−0で勝ったが、韓国は第2戦を同じ点差で取り返し、規定により出場権をかけた抽選が行われることになった。そして日本の故竹腰重丸監督が引いた封筒が、私の目の前にあるものだった。

竹腰さんは浅見さんの義理の父にあたる。竹腰さんの奥さんが遺品の中から最近この封筒を発見し、浅見さんは現在製作中の「日本サッカー協会75年誌」の材料にしてもらおうと、私に託したのである。

そのへんのザラ紙を手で破いて作った間に合わせの抽選用紙、万年筆で走り書きした「勝 V」の文字。それを大事に保管していた竹腰さん。1936年ベルリン大会以来20年ぶりのオリンピック出場。あわただしい本部作業の様子と、日本サッカーの感激が40年間の時を超えて伝わる。

それから11年後、1967年の秋、日本はメキシコ・オリンピック予選を戦っていた。これも苦しみに満ちたものだった。

当時の日本代表は韓国を上回る力をもっていた。だが楽勝と見られた両者の対戦は、韓国の驚異的な粘りにあって3−3の引き分けに終わった。再三のリードを追いつかれ、最後には韓国のシュートがのバーに当たる幸運に助けられての引き分け。試合終了後は負けたような雰囲気だった。

しかし日本が15点を奪ったフィリピンから、韓国は全員守備にあって8点しか取れなかった。最終戦の南ベトナムに勝ちさえすれば、得失点差で出場権獲得が決まるのだ。

10月10日、最終戦、まるで93年ワールドカップ予選の対イラク戦のように日本選手にプレッシャーがかかる。前半は0−0。左肩の脱臼を押して出場した杉山隆一が、後半に唯一のゴールを記録し、まさに「薄氷を踏む思い」で出場権を獲得したのだった。

日本のサッカーは過去4回オリンピックに出場している。だが1936年ベルリン大会は予選がなく、1964年東京大会は地元のため予選免除。過去に予選を経て出場したのは、1956年と1968年の2回だけである。

そのメキシコから28年。「アトランタ」を目指す最後の戦いが目前となった。今回は大会規定により23歳以下の若者のチームの挑戦だ。

いろいろと難しい状況があったが、チームは準備を終え、会場のクアラルンプールに乗り込んだ。

選手諸君、ぜひ思い起こしてほしい。メキシコで銅メダルを獲得した先輩たちも、メルボルンの土を踏んだ先輩たちも、予選では苦しみ抜いたことを。そしてどんな苦しい状況になっても、自分自身を、チームの力を信じて戦い抜いたからこそ、「出場権」を獲得できたことを。

同じように戦い抜くことができれば、君たちの前には、広い、広い「世界」が開けるはずだ。

(1996年3月12日)

先週Jリーグから発表された「サントリーカップ・Jリーグチャンピオンファイナル」ほど、わけのわからない大会はない。

「開催概要」によると、11月9日土曜日に閉幕する今季のリーグ戦に引き続いて、翌週の水曜日、13日と、1週間後、20日に大会を開催する。リーグの上位2チームと、夏に開催される「Jリーグヤマザキナビスコカップ」の優勝・準優勝の2チーム、計4チームが出場し、この両日に「準決勝」と「決勝」を戦う(会場未定)とある。

問題点は2つある。第一にこの大会の開催が「リーグ戦」の価値を落とす危険性。そして第二に、天皇杯との関係だ。

Jリーグは今季「1ステージ制」をとる。2ステージの優勝チームが「チャンピオンシップ」を戦うという過去3年間のシステムを捨て、リーグ戦の成績だけで優勝を決める。年間を通じて最高の成績を残したチームが、そのまま「チャンピオン」になるのだ。

特別のことではない。これが「リーグシステム」の常識なのだ。優勝を勝ち取るためには、長期間コンディションを保つ努力と、目の前の1試合1試合をそれぞれ百パーセントの力で戦い抜く粘り強さが必要だ。それは短期間に波に乗って勝ち取る形式の大会より数倍の努力を要する。それゆえに、どの国でもリーグ優勝チームがその年の「チャンピオン」として最高の敬意を払われるのだ。

そうした思いで勝ち取った「チャンピオン」の重みが、今回発表された「新大会」によって消されてしまうのではないか。一発勝負でこの大会を制するチームがまるで「真のチャンピオン」のように見られ、本当の「Jリーグチャンピオン=日本チャンピオン」がかすんでしまう。

それは当然、マスメディアの責任でもある。「統一チャンピオン」のような表現を使って大げさに盛り上げるのが、メディアの常道であるからだ。しかし今回のは、意識的にそうした方向にメディアをミスリードしようとしているようにさえ思える。ニュースリリースには「1996Jリーグを締めくくる最後の決戦」とうたわれているのだ。

ことし天皇杯は大改革され、80チームが参加する。Jリーグを除く64チームで11月3日と10日に1、2回戦を行い、残った16チームにJリーグの16チームが加わって3回戦以降が戦われる。その3回戦が、「新大会」の間にはさまるように、11月17日に行われるのだ。

昨年もチャンピオンシップの2試合が天皇杯1回戦をはさむように行われ、横浜マリノスは主力の多くを休ませ、若手を入れたチームで天皇杯を戦った。

天皇杯は日本サッカー協会にとって最も重要な大会である。トップリーグに所属するがゆえに「シード」され、予選なしに天皇杯に出場する権利を得たチームにとって、その試合を「最強チーム」で戦うのは、最低限の義務のはずだ。

ことしもそんな事態が起きないと誰が言えるだろうか。また「新大会」の存在が、協会創立75周年を記念して大改革された天皇杯自体の盛り上がりに水をさすおそれもある。

こんな時期にこんな「新大会」を開催する意味がどこにあるのか。協会も、どんな「見識」をもって開催を認め、そればかりかJリーグとともに「主催者」に名を連ねているのか。

優勝賞金は5000万円、賞金総額9000万円だという。その賞金を、1年間の応援のお礼としてそっくりチャリティに回すという趣旨ならわかる。そうでないのなら、Jリーグ始まって以来の愚行だ。

(1996年3月19日)

「開催概要」によると、11月9日土曜日に閉幕する今季のリーグ戦に引き続いて、翌週の水曜日、13日と、1週間後、20日に大会を開催する。リーグの上位2チームと、夏に開催される「Jリーグヤマザキナビスコカップ」の優勝・準優勝の2チーム、計4チームが出場し、この両日に「準決勝」と「決勝」を戦う(会場未定)とある。

問題点は2つある。第一にこの大会の開催が「リーグ戦」の価値を落とす危険性。そして第二に、天皇杯との関係だ。

Jリーグは今季「1ステージ制」をとる。2ステージの優勝チームが「チャンピオンシップ」を戦うという過去3年間のシステムを捨て、リーグ戦の成績だけで優勝を決める。年間を通じて最高の成績を残したチームが、そのまま「チャンピオン」になるのだ。

特別のことではない。これが「リーグシステム」の常識なのだ。優勝を勝ち取るためには、長期間コンディションを保つ努力と、目の前の1試合1試合をそれぞれ百パーセントの力で戦い抜く粘り強さが必要だ。それは短期間に波に乗って勝ち取る形式の大会より数倍の努力を要する。それゆえに、どの国でもリーグ優勝チームがその年の「チャンピオン」として最高の敬意を払われるのだ。

そうした思いで勝ち取った「チャンピオン」の重みが、今回発表された「新大会」によって消されてしまうのではないか。一発勝負でこの大会を制するチームがまるで「真のチャンピオン」のように見られ、本当の「Jリーグチャンピオン=日本チャンピオン」がかすんでしまう。

それは当然、マスメディアの責任でもある。「統一チャンピオン」のような表現を使って大げさに盛り上げるのが、メディアの常道であるからだ。しかし今回のは、意識的にそうした方向にメディアをミスリードしようとしているようにさえ思える。ニュースリリースには「1996Jリーグを締めくくる最後の決戦」とうたわれているのだ。

ことし天皇杯は大改革され、80チームが参加する。Jリーグを除く64チームで11月3日と10日に1、2回戦を行い、残った16チームにJリーグの16チームが加わって3回戦以降が戦われる。その3回戦が、「新大会」の間にはさまるように、11月17日に行われるのだ。

昨年もチャンピオンシップの2試合が天皇杯1回戦をはさむように行われ、横浜マリノスは主力の多くを休ませ、若手を入れたチームで天皇杯を戦った。

天皇杯は日本サッカー協会にとって最も重要な大会である。トップリーグに所属するがゆえに「シード」され、予選なしに天皇杯に出場する権利を得たチームにとって、その試合を「最強チーム」で戦うのは、最低限の義務のはずだ。

ことしもそんな事態が起きないと誰が言えるだろうか。また「新大会」の存在が、協会創立75周年を記念して大改革された天皇杯自体の盛り上がりに水をさすおそれもある。

こんな時期にこんな「新大会」を開催する意味がどこにあるのか。協会も、どんな「見識」をもって開催を認め、そればかりかJリーグとともに「主催者」に名を連ねているのか。

優勝賞金は5000万円、賞金総額9000万円だという。その賞金を、1年間の応援のお礼としてそっくりチャリティに回すという趣旨ならわかる。そうでないのなら、Jリーグ始まって以来の愚行だ。

(1996年3月19日)

「大洋の島が私を呼ぶ

焚き火の香りが

よみがえる

帰ろう

いつか故郷に帰ろう

フォークランドへ

大洋の島へ」

控えめで、しかも朗々とした声が室内に響く。人びとは話を止め、その歌に聞き入った。

スウェーデンで開催された92年欧州選手権の大会期間中、マルメ市の組織委員会が外国からの記者を招待して地方の見学と昼食会を催した。興に乗り、各国の記者が「お国自慢」の歌を歌いだした。名物のウナギ料理に舌つづみを打っていたみんなを沈黙させたのは、フォークランドからきた記者のこの歌だった。

パトリック・ワッツさん(当時48)は、大会で最も「遠く」からきた記者だった。アルゼンチンとの紛争で有名になった南大西洋のフォークランドからやってきたからだ。定期便はない。大西洋に浮かんだ英国軍事基地をつなぐ空軍機を乗り継いで18時間かけてロンドンに着き、そこからスウェーデンにやってきたのだ。

ポートスタンリーのラジオ局に勤め、毎週金曜日に発行される「ペンギン・ニューズ」という愉快な名の新聞にスポーツの記事を書くワッツさん。市民と英国兵士を合わせて人口4000人の町の地元紙、発行部数500。その特派員である。78年アルゼンチン・ワールドカップを取材したのをきっかけに、いくつもの国際大会を取材してきた。

英国が領有していたこの島に、82年、アルゼンチンが突然襲いかかった。破綻した国内経済への不満を外に向けるための暴挙だった。「戦争」は数カ月間続いた。

「私は放送局を守らなければならなかった。家の残した家族のことが心配でならなかった」

静かな口調だけに、当時の恐怖が伝わってくる。しかし平和が訪れると、ポートスタンリーはまた元の静かな生活に戻ったという。

「フォークランド・サッカー協会」には、4クラブが加盟している。もちろん全員アマチュアだ。しかし「代表チーム」もある。ただし国際サッカー連盟には加盟せず、現在のところイングランド協会の「名誉会員」になっている。

だが、英連邦大会(グッドウィルゲームズ)には、イングランドやオーストラリアに対抗する「フォークランド代表」を送り込み、勇壮な戦いを繰り広げるのだという。この大会で「国歌」として歌われるのが、冒頭で紹介した「フォークランドの歌」なのだ。

サッカーの国際大会を取材する楽しみのひとつが、世界各国からきた報道関係者との出会いだ。「仲間意識」があるから、情報交換も含めてすぐ打ち解ける。そしてワッツさんのような「とんでもない場所」からきた人と出会うと、つくづく「サッカーをやっていてよかった」と思うのだ。

国際サッカー連盟加盟国数などに関係なく、サッカーは世界中でプレーされ、世界中の「普通の人びと」に熱愛されている。報道関係者やファンとの接触を通じて、一生行くこともない国の人びとと心を通わせることができる。それがサッカーのすばらしさにほかならない。

もし2002年ワールドカップが日本にくれば、日本中の人びとがそうした体験をすることができる。私は、そこにこそ、「ワールドカップ日本開催」の、日本にとっての最大のメリットがあると思う。

ワッツさんの歌声は、荒涼とした南大西洋の孤島の風景を生き生きと私の心に描き出した。

ふと、私は、島を渡る風を感じた。

(1996年3月5日)

焚き火の香りが

よみがえる

帰ろう

いつか故郷に帰ろう

フォークランドへ

大洋の島へ」

控えめで、しかも朗々とした声が室内に響く。人びとは話を止め、その歌に聞き入った。

スウェーデンで開催された92年欧州選手権の大会期間中、マルメ市の組織委員会が外国からの記者を招待して地方の見学と昼食会を催した。興に乗り、各国の記者が「お国自慢」の歌を歌いだした。名物のウナギ料理に舌つづみを打っていたみんなを沈黙させたのは、フォークランドからきた記者のこの歌だった。

パトリック・ワッツさん(当時48)は、大会で最も「遠く」からきた記者だった。アルゼンチンとの紛争で有名になった南大西洋のフォークランドからやってきたからだ。定期便はない。大西洋に浮かんだ英国軍事基地をつなぐ空軍機を乗り継いで18時間かけてロンドンに着き、そこからスウェーデンにやってきたのだ。

ポートスタンリーのラジオ局に勤め、毎週金曜日に発行される「ペンギン・ニューズ」という愉快な名の新聞にスポーツの記事を書くワッツさん。市民と英国兵士を合わせて人口4000人の町の地元紙、発行部数500。その特派員である。78年アルゼンチン・ワールドカップを取材したのをきっかけに、いくつもの国際大会を取材してきた。

英国が領有していたこの島に、82年、アルゼンチンが突然襲いかかった。破綻した国内経済への不満を外に向けるための暴挙だった。「戦争」は数カ月間続いた。

「私は放送局を守らなければならなかった。家の残した家族のことが心配でならなかった」

静かな口調だけに、当時の恐怖が伝わってくる。しかし平和が訪れると、ポートスタンリーはまた元の静かな生活に戻ったという。

「フォークランド・サッカー協会」には、4クラブが加盟している。もちろん全員アマチュアだ。しかし「代表チーム」もある。ただし国際サッカー連盟には加盟せず、現在のところイングランド協会の「名誉会員」になっている。

だが、英連邦大会(グッドウィルゲームズ)には、イングランドやオーストラリアに対抗する「フォークランド代表」を送り込み、勇壮な戦いを繰り広げるのだという。この大会で「国歌」として歌われるのが、冒頭で紹介した「フォークランドの歌」なのだ。

サッカーの国際大会を取材する楽しみのひとつが、世界各国からきた報道関係者との出会いだ。「仲間意識」があるから、情報交換も含めてすぐ打ち解ける。そしてワッツさんのような「とんでもない場所」からきた人と出会うと、つくづく「サッカーをやっていてよかった」と思うのだ。

国際サッカー連盟加盟国数などに関係なく、サッカーは世界中でプレーされ、世界中の「普通の人びと」に熱愛されている。報道関係者やファンとの接触を通じて、一生行くこともない国の人びとと心を通わせることができる。それがサッカーのすばらしさにほかならない。

もし2002年ワールドカップが日本にくれば、日本中の人びとがそうした体験をすることができる。私は、そこにこそ、「ワールドカップ日本開催」の、日本にとっての最大のメリットがあると思う。

ワッツさんの歌声は、荒涼とした南大西洋の孤島の風景を生き生きと私の心に描き出した。

ふと、私は、島を渡る風を感じた。

(1996年3月5日)

「どうなりますかね?」

最近、サッカーに少しでも関心のある人と話をすると、きまって最初に聞かれるのがこの質問だ。

今季のJリーグの行方ではない。オリンピック予選勝ち抜きの成否でもない。もちろん、2002年ワールドカップ招致の「日韓対決」の話だ。

昨年9月末に「開催提案書」を提出し、10月末から11月はじめにかけて国際サッカー連盟(FIFA)の視察を受けた後は、すべて「ロビー」になった招致活動。日本協会の首脳陣が精力的に世界を回り、投票権をもつFIFA理事を中心に日本の考えを説明しているが、各理事の判断については、まだ「推測」情報しか伝わってこない。

正直なところ、招致活動の外部にいる者としては、「よくわからない」という以外にない。「五分五分でしょう」と答えるのは、そういう意味だ。

日本の招致活動は「招致委員会」がつくられた91年に本格的に始まった。一方の韓国は94年からだから、3年の差がある。しかし国内の盛り上がりでは、現在のところ韓国のほうが上だという評価だ。

昨年末のあるテレビ局の調査では、日本国民のワールドカップ招致活動の認知率は約60%だという。けっして悪くない数字だが、「どうしても日本で」という熱意は、たしかにあまり感じられない。

これまでの招致活動の失敗をひとつあげるなら、マスメディアからの協力を十分に引き出せなかったことだ。日本の招致委員会は韓国側に情報が漏れるのを警戒して活動の多くの部分を非公開にした。その結果マスメディアは無視されたように感じ、熱が冷めてしまった。これでは国民的な熱意を生むのは難しい。

また、招致委員会が、政府や自治体、企業などの協力を得るために盛んに「経済波及効果」を説いたことも、人びとの気持ちを冷めさせる結果になった。

あの「バブル」のときでさえその恩恵を受けたのはごく一部の人にすぎない。3兆2000億円の経済波及効果といわれても、それが自分たちの生活にはほとんど関係がないことは、もう誰もが見抜いている。

ワールドカップを日本で開催することの本当の意味は、そんなことではない。世界に10数億のファンをもつといわれるサッカー。その最高峰の戦いが行われる1カ月間、世界は動きを止めて注視する。それがあらゆる面で喜びに満ちた大会であれば、世界の人びとの心を近づけ、地球をより暮らしやすい惑星にする力となるだろう。開催国も、世界中から観戦に訪れた大衆との交流を通じて大きく変わっていくに違いない。

そればかりではない。現在、日本の社会では日常的なスポーツ環境の劣悪さが大きな問題となっている。ワールドカップ開催は、サッカーだけでなく、いろいろなスポーツを手軽に楽しむことのできる環境の創設をリードするはずだ。

招致活動を通じて、そうした点をアピールし、広めていかなければならない。逆にいえば、真の国際化やスポーツ環境の改善はどうしたらできるのか、そんな議論を進めることが、「ワールドカップ日本招致」をその有力な手段として認識させていくはずだ。

招致活動は、もちろん日本開催を目指したもの。だが招致活動を通じて日本人が世界に少し近づき、同時にスポーツ環境を変えてく力になれば、招致活動自体が価値のあるものとなる。

残り95日となったワールドカップ開催地決定。その短期間に、招致の成否だけでなく、こうした点の議論が日本中で展開されてほしいものだ。

(1996年2月27日)

最近、サッカーに少しでも関心のある人と話をすると、きまって最初に聞かれるのがこの質問だ。

今季のJリーグの行方ではない。オリンピック予選勝ち抜きの成否でもない。もちろん、2002年ワールドカップ招致の「日韓対決」の話だ。

昨年9月末に「開催提案書」を提出し、10月末から11月はじめにかけて国際サッカー連盟(FIFA)の視察を受けた後は、すべて「ロビー」になった招致活動。日本協会の首脳陣が精力的に世界を回り、投票権をもつFIFA理事を中心に日本の考えを説明しているが、各理事の判断については、まだ「推測」情報しか伝わってこない。

正直なところ、招致活動の外部にいる者としては、「よくわからない」という以外にない。「五分五分でしょう」と答えるのは、そういう意味だ。

日本の招致活動は「招致委員会」がつくられた91年に本格的に始まった。一方の韓国は94年からだから、3年の差がある。しかし国内の盛り上がりでは、現在のところ韓国のほうが上だという評価だ。

昨年末のあるテレビ局の調査では、日本国民のワールドカップ招致活動の認知率は約60%だという。けっして悪くない数字だが、「どうしても日本で」という熱意は、たしかにあまり感じられない。

これまでの招致活動の失敗をひとつあげるなら、マスメディアからの協力を十分に引き出せなかったことだ。日本の招致委員会は韓国側に情報が漏れるのを警戒して活動の多くの部分を非公開にした。その結果マスメディアは無視されたように感じ、熱が冷めてしまった。これでは国民的な熱意を生むのは難しい。

また、招致委員会が、政府や自治体、企業などの協力を得るために盛んに「経済波及効果」を説いたことも、人びとの気持ちを冷めさせる結果になった。

あの「バブル」のときでさえその恩恵を受けたのはごく一部の人にすぎない。3兆2000億円の経済波及効果といわれても、それが自分たちの生活にはほとんど関係がないことは、もう誰もが見抜いている。

ワールドカップを日本で開催することの本当の意味は、そんなことではない。世界に10数億のファンをもつといわれるサッカー。その最高峰の戦いが行われる1カ月間、世界は動きを止めて注視する。それがあらゆる面で喜びに満ちた大会であれば、世界の人びとの心を近づけ、地球をより暮らしやすい惑星にする力となるだろう。開催国も、世界中から観戦に訪れた大衆との交流を通じて大きく変わっていくに違いない。

そればかりではない。現在、日本の社会では日常的なスポーツ環境の劣悪さが大きな問題となっている。ワールドカップ開催は、サッカーだけでなく、いろいろなスポーツを手軽に楽しむことのできる環境の創設をリードするはずだ。

招致活動を通じて、そうした点をアピールし、広めていかなければならない。逆にいえば、真の国際化やスポーツ環境の改善はどうしたらできるのか、そんな議論を進めることが、「ワールドカップ日本招致」をその有力な手段として認識させていくはずだ。

招致活動は、もちろん日本開催を目指したもの。だが招致活動を通じて日本人が世界に少し近づき、同時にスポーツ環境を変えてく力になれば、招致活動自体が価値のあるものとなる。

残り95日となったワールドカップ開催地決定。その短期間に、招致の成否だけでなく、こうした点の議論が日本中で展開されてほしいものだ。

(1996年2月27日)

オートラリアでのんびりと日本代表のトレーニングを見て帰ってきたら、日本ではとんでもないことが起こっていた。日本女子リーグ(Lリーグ)の「東京シダックス」が「廃部」を決定したというのだ。

Lリーグでは、規約で練習グラウンドの確保が義務づけられている。シダックスは調布市内で借りているグラウンドの契約が3月で切れ、代替地を探していたが、みつからなかったのでチームの存続自体をあきらめたという。

Lリーグを脱退するという話ではない。チームを解散させ、選手をサッカーのできない状況に放り出してしまうというのだ。あきれかえって声も出ない。

「東京シダックス」は、かつて「小平FC」という名で活動した地域のクラブだった。

小平市役所に勤める永沢孝男さんが近所の女子小学生のサッカーのめんどうを見るようになってクラブがつくられ、少女たちが成長するにつれて東京でも有数の強豪クラブに成長した。熱心な指導のおかげで現在静岡の「鈴与清水FC」に所属する日本代表FW長峯かおりをはじめ、何人もの好選手が生まれた。

この「近所の女の子」の集まりだったクラブに大きな転機が訪れたのは八九年のこと。日本女子リーグができた年だ。リーグ加盟には分担金が500万円も必要だった。そこで新光精工という企業から協力を受けることになったのだ。クラブ名も「新光精工FCクレール」となった。

急成長中の外食産業シダックスが、チームをそっくり受け継いだのが93年4月。Jリーグ誕生を前に日本中がサッカーに熱狂していたころだ。永沢さんは仕事の都合でチームを離れ、昨年からは元東芝の斉藤誠さんが監督となった。

企業が経営の悪化でスポーツ活動を休止することはよくある。だがシダックスの場合、会社の業績は上々だという。サッカーブームの鎮静化、女子サッカーが期待したほど話題にならないことが理由なのか。シダックスは最近キューバから野球選手をとって社会人大会で話題になったが、その影響もあるのだろうか。いずれにしろ、「廃部」の理由は見当たらない。

しかもチームは単なる社員の福利厚生のためのものではない。歴史あるクラブをそっくり引き受ける形で3年前にスタートしたばかりだ。当時、チームは高校生が主体だった。

現在の22人の選手のうち、シダックスの社員は約半数。残りの大半は学生で、他企業の社員もひとりいる。さらには、サッカー選手として今年度シダックスへの就職が内定している者も2人いるという。

シダックスの「廃部」は単なる「社内問題」ではないのだ。社会への重大な裏切り行為、「社会問題」である。そんなことを平気でやる企業の無責任きわまりない神経、同時に、それを「ああそうですか」と受け取るしかないチームやサッカー協会、あるいはLリーグの情けなさに、あきれかえって声も出ないのだ。

もちろん問題の根源はクラブが自立しえない日本の社会そのものにある。「FC小平」が主体性を保っていば、次のスポンサーを探せばすむ問題だった。選手たちはいままでと変わらずサッカーを続けていくことができたはずだ。このようなクラブは、地域社会や自治体の理解とサポートなしには存在しえない。いまの日本には、それが決定的に欠けている。

無責任きわまりない企業によって放り出された20数人の女子サッカー選手たちは、はからずも、日本の貧困なスポーツ環境を浮き彫りにさせる形となった。

(1996年2月20日)

Lリーグでは、規約で練習グラウンドの確保が義務づけられている。シダックスは調布市内で借りているグラウンドの契約が3月で切れ、代替地を探していたが、みつからなかったのでチームの存続自体をあきらめたという。

Lリーグを脱退するという話ではない。チームを解散させ、選手をサッカーのできない状況に放り出してしまうというのだ。あきれかえって声も出ない。

「東京シダックス」は、かつて「小平FC」という名で活動した地域のクラブだった。

小平市役所に勤める永沢孝男さんが近所の女子小学生のサッカーのめんどうを見るようになってクラブがつくられ、少女たちが成長するにつれて東京でも有数の強豪クラブに成長した。熱心な指導のおかげで現在静岡の「鈴与清水FC」に所属する日本代表FW長峯かおりをはじめ、何人もの好選手が生まれた。

この「近所の女の子」の集まりだったクラブに大きな転機が訪れたのは八九年のこと。日本女子リーグができた年だ。リーグ加盟には分担金が500万円も必要だった。そこで新光精工という企業から協力を受けることになったのだ。クラブ名も「新光精工FCクレール」となった。

急成長中の外食産業シダックスが、チームをそっくり受け継いだのが93年4月。Jリーグ誕生を前に日本中がサッカーに熱狂していたころだ。永沢さんは仕事の都合でチームを離れ、昨年からは元東芝の斉藤誠さんが監督となった。

企業が経営の悪化でスポーツ活動を休止することはよくある。だがシダックスの場合、会社の業績は上々だという。サッカーブームの鎮静化、女子サッカーが期待したほど話題にならないことが理由なのか。シダックスは最近キューバから野球選手をとって社会人大会で話題になったが、その影響もあるのだろうか。いずれにしろ、「廃部」の理由は見当たらない。

しかもチームは単なる社員の福利厚生のためのものではない。歴史あるクラブをそっくり引き受ける形で3年前にスタートしたばかりだ。当時、チームは高校生が主体だった。

現在の22人の選手のうち、シダックスの社員は約半数。残りの大半は学生で、他企業の社員もひとりいる。さらには、サッカー選手として今年度シダックスへの就職が内定している者も2人いるという。

シダックスの「廃部」は単なる「社内問題」ではないのだ。社会への重大な裏切り行為、「社会問題」である。そんなことを平気でやる企業の無責任きわまりない神経、同時に、それを「ああそうですか」と受け取るしかないチームやサッカー協会、あるいはLリーグの情けなさに、あきれかえって声も出ないのだ。

もちろん問題の根源はクラブが自立しえない日本の社会そのものにある。「FC小平」が主体性を保っていば、次のスポンサーを探せばすむ問題だった。選手たちはいままでと変わらずサッカーを続けていくことができたはずだ。このようなクラブは、地域社会や自治体の理解とサポートなしには存在しえない。いまの日本には、それが決定的に欠けている。

無責任きわまりない企業によって放り出された20数人の女子サッカー選手たちは、はからずも、日本の貧困なスポーツ環境を浮き彫りにさせる形となった。

(1996年2月20日)