何を考えているのか、まったく理解に苦しむ。2002年ワールドカップの日本招致に関する村山総理大臣の対応(7月28日)だ。

村山首相は、日本サッカー協会を中心とする招致委員会(石原俊会長)から出された閣議了解などの要請に対し、「閣議了解はしない。関係省庁で協力できるところはしていく」と、まったくつれない態度だったと報道されている。

2002年ワールドカップの招致活動は、90年に日本サッカー協会から始まった。しかしワールドカップはオリンピックを一度に数個開くといってもいい世界最大規模のイベント。サッカー協会だけでできる大会ではない。

そこで、91年六月に、スポーツ界、財界、そして地方自治体の協力を得て招致委員会を組織した。ことし6月には、岡野俊一郎・日本協会副会長を招致委員会の実行委員長、小倉純二・日本協会専務理事を招致委員会事務局長とする人事刷新を行い、総力をあげて招致活動を行う態勢をつくりあげた。

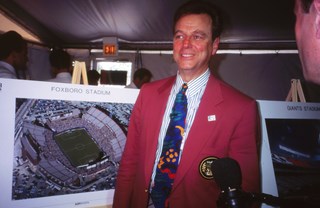

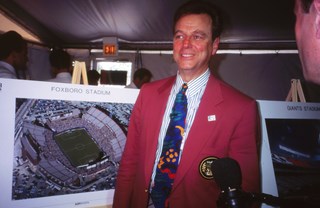

6月から7月にかけてアメリカで行われた大会を見てもわかるように、ワールドカップは国家事業、あるいはそれに準じたイベントということができる。全国の十数都市に一級のスタジアムを用意し、外国がらの観戦客を数十万人も迎え、百数十カ国からのマスメディアの要請に応えなければならないからだ。

スタジアム周辺の空港や道路の整備、参加32チームのトレーニング施設の準備などを合わせると、1兆円を超えるビッグプロジェクトになると予想されている。サッカーがいくら人気のある競技になっても、一競技団体が広告代理店やテレビ局の助けを借りて運営できる規模の大会ではないのだ。

日本サッカー協会の開催意思表示を受けて、国際サッカー連盟(FIFA)は前向きに検討しているし、国際的にも「日本でやってほしい」という声が高い。

とすれば、政府が行わなければならない決断は、サッカー協会の事業を助けるかどうかではなく、この大会を自ら「やるかやらないか」であるはずだ。

2002年ワールドカップの開催地は、96年6月に開催されるFIFAの理事会で決定される。それまでわずか2年間しかない。招致委員会ではスタジアムの具体的な設計を含めた開催計画をまとめ、来年の秋にはFIFAに提出する計画だ。しかし政府が積極的に開催を保証しなければ、その準備のすべては無に帰してしまう。FIFAが示す開催条件には、「政府の協力保証」が不可欠のものとしてあげられるからだ。

私は「経済波及効果」、平たくいえば、「もうかりますよ」というようなことは言いたくない。それはワールドカップを開催する目的ではなく、開催の結果ついてくるものだからだ。ただ、ワールドカップの日本開催が21世紀の世界平和に大きく貢献し、同時に世界のサッカーファンに心から楽しんでもらえる大会になることを確信して、日本で開催してほしいと思うのだ。

だが再三言うように、決めるのはサッカー協会でもファンでもない。FIFA理事会の投票であり、その場に上がるには政府の保証が必要なのだ。

政府がやらないと決めるなら、それで終わりだ。私たちの選挙の結果生まれた政府が決めるなら、それを受け入れるしかない。

関係省庁に任せるなどという寝ぼけたことを言っている場合ではない。やるのかやらないのか、村山首相は責任ある決断をしなければならない。

(1994年8月23日=火)

村山首相は、日本サッカー協会を中心とする招致委員会(石原俊会長)から出された閣議了解などの要請に対し、「閣議了解はしない。関係省庁で協力できるところはしていく」と、まったくつれない態度だったと報道されている。

2002年ワールドカップの招致活動は、90年に日本サッカー協会から始まった。しかしワールドカップはオリンピックを一度に数個開くといってもいい世界最大規模のイベント。サッカー協会だけでできる大会ではない。

そこで、91年六月に、スポーツ界、財界、そして地方自治体の協力を得て招致委員会を組織した。ことし6月には、岡野俊一郎・日本協会副会長を招致委員会の実行委員長、小倉純二・日本協会専務理事を招致委員会事務局長とする人事刷新を行い、総力をあげて招致活動を行う態勢をつくりあげた。

6月から7月にかけてアメリカで行われた大会を見てもわかるように、ワールドカップは国家事業、あるいはそれに準じたイベントということができる。全国の十数都市に一級のスタジアムを用意し、外国がらの観戦客を数十万人も迎え、百数十カ国からのマスメディアの要請に応えなければならないからだ。

スタジアム周辺の空港や道路の整備、参加32チームのトレーニング施設の準備などを合わせると、1兆円を超えるビッグプロジェクトになると予想されている。サッカーがいくら人気のある競技になっても、一競技団体が広告代理店やテレビ局の助けを借りて運営できる規模の大会ではないのだ。

日本サッカー協会の開催意思表示を受けて、国際サッカー連盟(FIFA)は前向きに検討しているし、国際的にも「日本でやってほしい」という声が高い。

とすれば、政府が行わなければならない決断は、サッカー協会の事業を助けるかどうかではなく、この大会を自ら「やるかやらないか」であるはずだ。

2002年ワールドカップの開催地は、96年6月に開催されるFIFAの理事会で決定される。それまでわずか2年間しかない。招致委員会ではスタジアムの具体的な設計を含めた開催計画をまとめ、来年の秋にはFIFAに提出する計画だ。しかし政府が積極的に開催を保証しなければ、その準備のすべては無に帰してしまう。FIFAが示す開催条件には、「政府の協力保証」が不可欠のものとしてあげられるからだ。

私は「経済波及効果」、平たくいえば、「もうかりますよ」というようなことは言いたくない。それはワールドカップを開催する目的ではなく、開催の結果ついてくるものだからだ。ただ、ワールドカップの日本開催が21世紀の世界平和に大きく貢献し、同時に世界のサッカーファンに心から楽しんでもらえる大会になることを確信して、日本で開催してほしいと思うのだ。

だが再三言うように、決めるのはサッカー協会でもファンでもない。FIFA理事会の投票であり、その場に上がるには政府の保証が必要なのだ。

政府がやらないと決めるなら、それで終わりだ。私たちの選挙の結果生まれた政府が決めるなら、それを受け入れるしかない。

関係省庁に任せるなどという寝ぼけたことを言っている場合ではない。やるのかやらないのか、村山首相は責任ある決断をしなければならない。

(1994年8月23日=火)

Jリーグの第2ステージが始まって、大きく伸びたチーム、足踏み状態のチーム、逆に第1ステージより戦力が落ちたのではないかと見えるチームなど、いろいろあって興味深い。そのなかで、2シーズン連続優勝を狙うヴェルディの「補強」が気になった。

カズ(三浦知良)がイタリアに移籍したことで、ストライカーをどうするかが大きなテーマだったヴェルディ。新しくヘッドコーチに就任したネルシーニョが連れてきたのは、ベンチーニョという選手だった。

MFとFWの両方をこなすので、これまでMFだったビスマルクと交互に前線に上げて武田とコンビを組ませようというプラン。ヘディングの強さを生かしてこれまでのヴェルディにはなかった攻撃パターンも使えることになる。

「気になる」と書いたのは、ベンチーニョが右利きということだ。カズも本来は右利きだったが、天性の器用さで状況に応じて左利きのようにプレーできた。ヴェルディのレギュラークラスには左利きは戸倉(左サイドバック)しかいないので、カズが抜け、ベンチーニョがはいったことで、極端な右利きのチームになってしまった。

サッカー選手は、逆足できちんとけることができても、試合になると八割から九割のボールを利き足で扱い、ける。右足と左足ではボールの軌跡やキックのタイミングが違う。

たとえば、左サイドから攻める選手が右利きだと、縦に抜け出てもどうしてもセンタリングは右足でしようとして、右へ切り返してからのキックが多くなる。これによって最良のタイミングを逸してしまう。チームには右利きと左利きの選手が5人ずついるのが理想。少なくとも2人の左利きが必要だ。

ヴェルディの今回の補強は、そうしたチームづくりのセオリーを無視したものだ。その結果、攻めの8割以上が右サイドからのものになってしまった。このままでは、第2ステージも苦戦は免れないはずだ。

他のチームを見ると、アントラーズのレオナルド、ジェフのマスロバル、レッズのバインと、第2ステージを前にしていずれも左利きのMFを補強したのが目につく。とくにジェフは、左利きのMFということを強く意識してマスロバルを補強したように見える。

もともと日本人には左利きが少ないうえに、コーチたちがその戦術的価値を認識していない場合が多い。その結果、Jリーグレベルでも左利きの選手が決定的に不足している。

Jリーグだけではない。代表チームも左利きの選手の不足に泣かされている。昨年のワールドカップ最終予選で、左サイドバックの都並が負傷で使えないとわかったときの混乱ぶりを思い出す人も多いだろう。

本来は右利きだった都並だが、若いころ所属の読売クラブの右サイドバックには松木(現監督)という名手がいたため、試合に出るために左足のキックを徹底して練習して左サイドバックのポジションを得た。彼は、左前に出て左足でセンタリングを出すことができる選手として、オフト構想の重要な選手となった。

現在の日本サッカーには多くの課題があるが、無視できないのは、左利き、あるいは左足を右足と変わらないように使えるカズや都並のような選手の養成だ。

グランパスのFW小倉、平野、ベルマーレのMFあるいはDFの岩本、ジュビロのDF遠藤といった左利きの素材をそれぞれのポジションでどう伸ばし、チームのなかでどう生かしていくか。日本代表チームの強化にも、左利きの選手たちは重要なポイントだ。

(1994年8月16日=火)

カズ(三浦知良)がイタリアに移籍したことで、ストライカーをどうするかが大きなテーマだったヴェルディ。新しくヘッドコーチに就任したネルシーニョが連れてきたのは、ベンチーニョという選手だった。

MFとFWの両方をこなすので、これまでMFだったビスマルクと交互に前線に上げて武田とコンビを組ませようというプラン。ヘディングの強さを生かしてこれまでのヴェルディにはなかった攻撃パターンも使えることになる。

「気になる」と書いたのは、ベンチーニョが右利きということだ。カズも本来は右利きだったが、天性の器用さで状況に応じて左利きのようにプレーできた。ヴェルディのレギュラークラスには左利きは戸倉(左サイドバック)しかいないので、カズが抜け、ベンチーニョがはいったことで、極端な右利きのチームになってしまった。

サッカー選手は、逆足できちんとけることができても、試合になると八割から九割のボールを利き足で扱い、ける。右足と左足ではボールの軌跡やキックのタイミングが違う。

たとえば、左サイドから攻める選手が右利きだと、縦に抜け出てもどうしてもセンタリングは右足でしようとして、右へ切り返してからのキックが多くなる。これによって最良のタイミングを逸してしまう。チームには右利きと左利きの選手が5人ずついるのが理想。少なくとも2人の左利きが必要だ。

ヴェルディの今回の補強は、そうしたチームづくりのセオリーを無視したものだ。その結果、攻めの8割以上が右サイドからのものになってしまった。このままでは、第2ステージも苦戦は免れないはずだ。

他のチームを見ると、アントラーズのレオナルド、ジェフのマスロバル、レッズのバインと、第2ステージを前にしていずれも左利きのMFを補強したのが目につく。とくにジェフは、左利きのMFということを強く意識してマスロバルを補強したように見える。

もともと日本人には左利きが少ないうえに、コーチたちがその戦術的価値を認識していない場合が多い。その結果、Jリーグレベルでも左利きの選手が決定的に不足している。

Jリーグだけではない。代表チームも左利きの選手の不足に泣かされている。昨年のワールドカップ最終予選で、左サイドバックの都並が負傷で使えないとわかったときの混乱ぶりを思い出す人も多いだろう。

本来は右利きだった都並だが、若いころ所属の読売クラブの右サイドバックには松木(現監督)という名手がいたため、試合に出るために左足のキックを徹底して練習して左サイドバックのポジションを得た。彼は、左前に出て左足でセンタリングを出すことができる選手として、オフト構想の重要な選手となった。

現在の日本サッカーには多くの課題があるが、無視できないのは、左利き、あるいは左足を右足と変わらないように使えるカズや都並のような選手の養成だ。

グランパスのFW小倉、平野、ベルマーレのMFあるいはDFの岩本、ジュビロのDF遠藤といった左利きの素材をそれぞれのポジションでどう伸ばし、チームのなかでどう生かしていくか。日本代表チームの強化にも、左利きの選手たちは重要なポイントだ。

(1994年8月16日=火)

多くのコーチたちからの反論を覚悟しつつ、ひとつ提案をしたい。

「小学生のサッカーのボールを大人と同じにし、フィールドも大人と同じ広さにしよう」

現在、小学生のサッカーでは、4号球と呼ばれる、小さくて軽いボールが使われている。フィールドも広さにして7割程度がせいぜい。場合によっては、大人用を半分にして使う。

いうまでもなく、子供は体が小さく、筋力もない。だからボールもフィールドもそれに合わせている。一見、非常に合理的だ。その結果、大人と同じような試合をすることができる。

だが、ちょっと待ってほしい。「大人と同じサッカー」をすることは、果して正しいのだろうか。

幼稚園の子供たちに大人用のボールでゲームをさせてみよう。長いキックはできないから、大半がボールの周りに群がり、スネやヒザを使ってドリブルし合うゲームになるだろう。

少し大きくなれば、短いパスをつなぐことはできるようになる。しかしまだロングキックはできないし、視野も狭いので、大きな展開はできない。ただ、フェフィントを使ってたくみにドリブルする子供が出現する。筋力に比べてボールが重いので、ボールタッチは自然に柔軟になる。

小学校の上級生になっても、同じようなサッカーだろう。現在行われている少年サッカーに比べると、スピードがなく、展開も小さくなるはずだ。それを大人と同じ大きさのフィールドでやったら、さらにその傾向は強まるはずだ。

中学生になると体も急速に大きくなり、筋力もついてくる。大人なみの試合ができるのはそれからだ。

「子供の目」に立って見てみよう。最初は、まるで運動会の球ころがしのように感じるだろう。相手ゴールも、はるかかなた。だが成長とともにボールは小さくなり、やすやすと飛ばせるようになる。走力がつくにつれ、自陣ゴール前から相手ゴール前までの幅広いカバーが可能になる。何よりも自分の「考える速さ」にあった試合ができる。

このプロセスは、「サッカーの歴史」そのものだ。4号球と狭いフィールドを使うことによって、子供たちは無理やり大人と同じスピードでサッカーをやらされてしまう。その後の成長に必要なサッカーの歴史のプロセスを体験することなく大人になってしまう。この欠落が、現在の日本サッカーがかかえる問題の原因のひとつになっている。

人は人間として生まれてくるわけではない。母親の胎内に新しい生命が宿ったときには、その形は原始の生命体のものでしかない。そして10カ月間をかけて生命の進歩の歴史をたどり、やっと人間の形となってこの世界に送りだされる。

日本のサッカー指導は、このプロセスの手間を経ることを嫌い、いきなり人間の形にしようとしている。子供には子供の判断力とスピード、そしてプレーのスケールがあるのに、大人のプレーをコピーすることを強いている。その結果、サッカーをするうえで最も大事な、自分で考え、判断する力は一向に伸びない。

それだけではない。「大人なみ」の試合や練習によってヒザや足首、腰に傷害をもつ少年も増える。健全な状態とは言いがたい。

欧州や南米では、小学生年代では本格的なコーチングは行われず、子供たちは遊びとしてサッカーをやっている。その遊びを見ていると、見事に「サッカーの歴史」をたどっている。

日本でも、大人と同じボール、同じ大きさのフィールドを使うことによって、子供たちを本来の姿に戻さなければならない。

(1994年8月9日=火)

「小学生のサッカーのボールを大人と同じにし、フィールドも大人と同じ広さにしよう」

現在、小学生のサッカーでは、4号球と呼ばれる、小さくて軽いボールが使われている。フィールドも広さにして7割程度がせいぜい。場合によっては、大人用を半分にして使う。

いうまでもなく、子供は体が小さく、筋力もない。だからボールもフィールドもそれに合わせている。一見、非常に合理的だ。その結果、大人と同じような試合をすることができる。

だが、ちょっと待ってほしい。「大人と同じサッカー」をすることは、果して正しいのだろうか。

幼稚園の子供たちに大人用のボールでゲームをさせてみよう。長いキックはできないから、大半がボールの周りに群がり、スネやヒザを使ってドリブルし合うゲームになるだろう。

少し大きくなれば、短いパスをつなぐことはできるようになる。しかしまだロングキックはできないし、視野も狭いので、大きな展開はできない。ただ、フェフィントを使ってたくみにドリブルする子供が出現する。筋力に比べてボールが重いので、ボールタッチは自然に柔軟になる。

小学校の上級生になっても、同じようなサッカーだろう。現在行われている少年サッカーに比べると、スピードがなく、展開も小さくなるはずだ。それを大人と同じ大きさのフィールドでやったら、さらにその傾向は強まるはずだ。

中学生になると体も急速に大きくなり、筋力もついてくる。大人なみの試合ができるのはそれからだ。

「子供の目」に立って見てみよう。最初は、まるで運動会の球ころがしのように感じるだろう。相手ゴールも、はるかかなた。だが成長とともにボールは小さくなり、やすやすと飛ばせるようになる。走力がつくにつれ、自陣ゴール前から相手ゴール前までの幅広いカバーが可能になる。何よりも自分の「考える速さ」にあった試合ができる。

このプロセスは、「サッカーの歴史」そのものだ。4号球と狭いフィールドを使うことによって、子供たちは無理やり大人と同じスピードでサッカーをやらされてしまう。その後の成長に必要なサッカーの歴史のプロセスを体験することなく大人になってしまう。この欠落が、現在の日本サッカーがかかえる問題の原因のひとつになっている。

人は人間として生まれてくるわけではない。母親の胎内に新しい生命が宿ったときには、その形は原始の生命体のものでしかない。そして10カ月間をかけて生命の進歩の歴史をたどり、やっと人間の形となってこの世界に送りだされる。

日本のサッカー指導は、このプロセスの手間を経ることを嫌い、いきなり人間の形にしようとしている。子供には子供の判断力とスピード、そしてプレーのスケールがあるのに、大人のプレーをコピーすることを強いている。その結果、サッカーをするうえで最も大事な、自分で考え、判断する力は一向に伸びない。

それだけではない。「大人なみ」の試合や練習によってヒザや足首、腰に傷害をもつ少年も増える。健全な状態とは言いがたい。

欧州や南米では、小学生年代では本格的なコーチングは行われず、子供たちは遊びとしてサッカーをやっている。その遊びを見ていると、見事に「サッカーの歴史」をたどっている。

日本でも、大人と同じボール、同じ大きさのフィールドを使うことによって、子供たちを本来の姿に戻さなければならない。

(1994年8月9日=火)

「プリンスの留学みたいだね」

カズ(三浦知良)がイタリアに出発する様子をテレビで見ながらそう思った。トラック2杯の引っ越し荷物、テレビカメラに囲まれた出発風景。到着先にも、たくさんの日本のプレスが待ち構えている。

ヴェルディからジェノアへの移籍は、「1年間のレンタル」だという。「もういちど外国で、できれば世界のトップといわれるイタリアのセリエAでプレーしてみたい」というカズの熱望を、ヴェルディ側が「1年間だけなら」とOKを出したというわけだ。

カズがプレーしようとしているイタリアの「セリエA」は、とくにストライカーにとって非常に難しいリーグだ。イタリアでは、スペクタクルな攻め合いよりも、とにかく地元チームが勝つことをファンが望む。だから、1−0の勝利が最も美しいとさえいわれる。「得点すること」によって自己をアピールするストライカーにとっては、最も難しい「仕事場」なのだ。

イングランドのリバプールで「欧州ナンバーワンFW」の名をほしいままにしたイアン・ラッシュも、ほとんど何もできないまま逃げるように帰国した。似た例は、それこそ掃いて捨てるほどある。ストライカーとして1年目から成功した例のほうが少ないのだ。

カズとコンビを組むスクラビーは数少ない例外のひとりで、イタリアにきた1年目に15得点を記録した。だが彼も、初得点は開幕から2カ月もたってから。大半はシーズンの後半にあげたものだった。

カズは10月にはアジア大会のために帰国する。9月に開幕しても、10月に帰国してしまう選手をレギュラーとすることができるだろうか。アジア大会を終えてジェノアに帰ってからが、カズにとっての本当の戦いとなる。そうした戦いに慣れたころには、シーズンの大半が終わってしまっているのではないか。

もちろん、そんなことはカズ本人は百も承知に違いない。それでも新しいものに挑戦したかったのだ。

昨年から始まったJリーグで、たくさんの少年たちがプロのサッカー選手という夢をもった。秋には、カズは自らのプレーと得点で「ワールドカップ」というさらに大きな夢があることを示した。そしていま、外国のトップのリーグでプレーするという新たな夢を、彼は少年たちに見せた。

12年前、15歳のカズは片道だけの航空券をもってブラジルに向かった。そして地にはいつくばるような死闘を経てプロ選手となり、ついにはアジアのトップスターとなった。

カズの本心は、今回も、「裸」で挑戦したいということではないか。死に物狂いで戦わない限り、イタリアで栄光をつかむことなどできないことは、カズ自身がいちばんよく知っているからだ。その「挑戦」に1年間しか与えないのは、どういうことだろうか。なぜ「帰る場所はないと思え」ぐらいのことを言って送りだせなかったのか。

どんなきっかけがあったにせよ、カズはチャンスを得て、日本での「スーパースター」の地位をかなぐり捨ててそれに飛び込んだ。その挑戦を「プリンスの留学」のように見せたのは、彼を利用しようとする周囲の人びとだった。

世界の超一流に比べればサッカー選手として「もって生まれたもの」はけっして大きくはないカズ。しかし精神力と集中力は、まちがいなく日本、いや、アジアでトップだ。それはセリエAでも時間さえ与えれば大きく花開くはず。周囲の雑音に惑わされず、イタリアでも「カズらしさ」を発揮してほしいと思う。

(1994年8月2日=火)

カズ(三浦知良)がイタリアに出発する様子をテレビで見ながらそう思った。トラック2杯の引っ越し荷物、テレビカメラに囲まれた出発風景。到着先にも、たくさんの日本のプレスが待ち構えている。

ヴェルディからジェノアへの移籍は、「1年間のレンタル」だという。「もういちど外国で、できれば世界のトップといわれるイタリアのセリエAでプレーしてみたい」というカズの熱望を、ヴェルディ側が「1年間だけなら」とOKを出したというわけだ。

カズがプレーしようとしているイタリアの「セリエA」は、とくにストライカーにとって非常に難しいリーグだ。イタリアでは、スペクタクルな攻め合いよりも、とにかく地元チームが勝つことをファンが望む。だから、1−0の勝利が最も美しいとさえいわれる。「得点すること」によって自己をアピールするストライカーにとっては、最も難しい「仕事場」なのだ。

イングランドのリバプールで「欧州ナンバーワンFW」の名をほしいままにしたイアン・ラッシュも、ほとんど何もできないまま逃げるように帰国した。似た例は、それこそ掃いて捨てるほどある。ストライカーとして1年目から成功した例のほうが少ないのだ。

カズとコンビを組むスクラビーは数少ない例外のひとりで、イタリアにきた1年目に15得点を記録した。だが彼も、初得点は開幕から2カ月もたってから。大半はシーズンの後半にあげたものだった。

カズは10月にはアジア大会のために帰国する。9月に開幕しても、10月に帰国してしまう選手をレギュラーとすることができるだろうか。アジア大会を終えてジェノアに帰ってからが、カズにとっての本当の戦いとなる。そうした戦いに慣れたころには、シーズンの大半が終わってしまっているのではないか。

もちろん、そんなことはカズ本人は百も承知に違いない。それでも新しいものに挑戦したかったのだ。

昨年から始まったJリーグで、たくさんの少年たちがプロのサッカー選手という夢をもった。秋には、カズは自らのプレーと得点で「ワールドカップ」というさらに大きな夢があることを示した。そしていま、外国のトップのリーグでプレーするという新たな夢を、彼は少年たちに見せた。

12年前、15歳のカズは片道だけの航空券をもってブラジルに向かった。そして地にはいつくばるような死闘を経てプロ選手となり、ついにはアジアのトップスターとなった。

カズの本心は、今回も、「裸」で挑戦したいということではないか。死に物狂いで戦わない限り、イタリアで栄光をつかむことなどできないことは、カズ自身がいちばんよく知っているからだ。その「挑戦」に1年間しか与えないのは、どういうことだろうか。なぜ「帰る場所はないと思え」ぐらいのことを言って送りだせなかったのか。

どんなきっかけがあったにせよ、カズはチャンスを得て、日本での「スーパースター」の地位をかなぐり捨ててそれに飛び込んだ。その挑戦を「プリンスの留学」のように見せたのは、彼を利用しようとする周囲の人びとだった。

世界の超一流に比べればサッカー選手として「もって生まれたもの」はけっして大きくはないカズ。しかし精神力と集中力は、まちがいなく日本、いや、アジアでトップだ。それはセリエAでも時間さえ与えれば大きく花開くはず。周囲の雑音に惑わされず、イタリアでも「カズらしさ」を発揮してほしいと思う。

(1994年8月2日=火)

シカゴでタクシーに乗ったとき、運転手が珍しくサッカーに詳しいのでどこの出身か聞いた。

「エクアドルだよ。もちろんサッカーがナンバーワンの国さ。ママが電話してきて『お前の町でやっている試合ををいまテレビで見ているよ』っていうんだ。でも僕は見にはいけない。仕事は休めないし、それになんていっても入場券が高すぎるからね」

成功裏にワールドカップを終えたアメリカ。サッカー協会会長アラン・ローゼンバーグは、すでに次のプロジェクトであるメジャーリーグサッカー(MLS)のキックオフに向け精力的な動きを見せている。

MLSは95年4月に開幕する新しいプロサッカーリーグ。全国の12都市を舞台に試合を行い、ワールドカップで盛り上がったサッカー熱を根づいたものにしようという狙いだ。

現在、世界では新しいプロリーグの設立が大きなブームだ。その筆頭が日本のJリーグだが、これは欧州のクラブとリーグを理想像としてつくられた。だが、MLSは非常に特殊なリーグとなる。選手やチームの契約をすべてリーグが掌握するというのだ。当事者は「一元構造」と呼んでいるが、要するに、MLSは単体の企業であり、所属チームは参加するそれぞれの都市に割り当てられたひとつの「支社」にすぎない。

こうしたリーグにする理由は、テレビ放映とスポンサーという今日のプロスポーツに不可欠な二要素をフルに活用するためだ。とくに近年のプロスポーツの大問題であるリーグとチームスポンサーとのバッティングは完全に回避できる。

MLSの最大の悩みは競技場だ。適度と考えられている3万人程度の中規模スタジアムが、アメリカにはほとんどない。MLSはモデルを示して参加都市に新スタジアムの建設を求めているが、それまでは貧弱な施設を使うか、ワールドカップで使ったトップクラスのスタジアムを「ダウンサイジング」して使う。2階席を布で覆って、スタンドを小さくするのだ。

しかしこのスタジアムもいっぱいにすることができるのだろうか。ワールドカップを取材しながら、私はアメリカ人とサッカーのつながりを考えつづけた。テレビのニュースが、アメリカ人の興味を反映しているとすれば、ワールドカップは何番目だったのか。

OJシンプソンの殺人事件だけではない。プロ野球のニュースが、常にワールドカップに先んじていた。アメリカには、フットボール、バスケット、アイスホッケーなど巨大なプロスポーツがある。MLSはそれに対抗、あるいは共存していかなくてはならない。

アメリカ・サッカーの希望は、数百万人という少年少女のサッカー層だ。彼らの成長によって、ファンは増えるだろうとMLSの広報資料は説明する。だがこの少年少女は、同時に他のスポーツもやっており、親たちからは伝統的なスポーツの教育を受けている。

もうひとつの「潜在ファン層」は、中南米を中心とする巨大な移民人口だ。だが冒頭で書いたように、ワールドカップの国にいながら、彼らの大半は「ワールドカップの外側」だった。

アメリカ人がサッカーを好きになれないのは、ゴールが少ないからだという話を聞いた。前回に比べれば得点数が増えたが、決勝戦は0−0。「やっぱりサッカーは...」という意識を、アメリカ人たちはもったかもしれない。

ワールドカップ自体はすばらしい成功だった。だがアメリカ・サッカーの未来について、私は楽観的な気分にはなれないのだ。

(1994年7月26日=火)

「エクアドルだよ。もちろんサッカーがナンバーワンの国さ。ママが電話してきて『お前の町でやっている試合ををいまテレビで見ているよ』っていうんだ。でも僕は見にはいけない。仕事は休めないし、それになんていっても入場券が高すぎるからね」

成功裏にワールドカップを終えたアメリカ。サッカー協会会長アラン・ローゼンバーグは、すでに次のプロジェクトであるメジャーリーグサッカー(MLS)のキックオフに向け精力的な動きを見せている。

MLSは95年4月に開幕する新しいプロサッカーリーグ。全国の12都市を舞台に試合を行い、ワールドカップで盛り上がったサッカー熱を根づいたものにしようという狙いだ。

現在、世界では新しいプロリーグの設立が大きなブームだ。その筆頭が日本のJリーグだが、これは欧州のクラブとリーグを理想像としてつくられた。だが、MLSは非常に特殊なリーグとなる。選手やチームの契約をすべてリーグが掌握するというのだ。当事者は「一元構造」と呼んでいるが、要するに、MLSは単体の企業であり、所属チームは参加するそれぞれの都市に割り当てられたひとつの「支社」にすぎない。

こうしたリーグにする理由は、テレビ放映とスポンサーという今日のプロスポーツに不可欠な二要素をフルに活用するためだ。とくに近年のプロスポーツの大問題であるリーグとチームスポンサーとのバッティングは完全に回避できる。

MLSの最大の悩みは競技場だ。適度と考えられている3万人程度の中規模スタジアムが、アメリカにはほとんどない。MLSはモデルを示して参加都市に新スタジアムの建設を求めているが、それまでは貧弱な施設を使うか、ワールドカップで使ったトップクラスのスタジアムを「ダウンサイジング」して使う。2階席を布で覆って、スタンドを小さくするのだ。

しかしこのスタジアムもいっぱいにすることができるのだろうか。ワールドカップを取材しながら、私はアメリカ人とサッカーのつながりを考えつづけた。テレビのニュースが、アメリカ人の興味を反映しているとすれば、ワールドカップは何番目だったのか。

OJシンプソンの殺人事件だけではない。プロ野球のニュースが、常にワールドカップに先んじていた。アメリカには、フットボール、バスケット、アイスホッケーなど巨大なプロスポーツがある。MLSはそれに対抗、あるいは共存していかなくてはならない。

アメリカ・サッカーの希望は、数百万人という少年少女のサッカー層だ。彼らの成長によって、ファンは増えるだろうとMLSの広報資料は説明する。だがこの少年少女は、同時に他のスポーツもやっており、親たちからは伝統的なスポーツの教育を受けている。

もうひとつの「潜在ファン層」は、中南米を中心とする巨大な移民人口だ。だが冒頭で書いたように、ワールドカップの国にいながら、彼らの大半は「ワールドカップの外側」だった。

アメリカ人がサッカーを好きになれないのは、ゴールが少ないからだという話を聞いた。前回に比べれば得点数が増えたが、決勝戦は0−0。「やっぱりサッカーは...」という意識を、アメリカ人たちはもったかもしれない。

ワールドカップ自体はすばらしい成功だった。だがアメリカ・サッカーの未来について、私は楽観的な気分にはなれないのだ。

(1994年7月26日=火)